2030年には6000万人の訪日客

観光立国を目指し、2030年に6000万人のインバウンド訪日観光客を政府は期待している。

2024年時点では3600万人を超えたようなのだが、2030年の目標の6割に相当し、まだ1.5倍くらいは伸びを期待していることになる。

一方で、オーバーツーリズムが問題となっている。

主な日本の観光地では、浅草、京都、大阪などの大都市から石垣島、白川郷などの地方で発生している。

オーバーツーリズムの主な問題点としては

-

インフラへの過剰負荷

- 道路や公共交通機関の混雑、宿泊施設の不足、ゴミ処理施設などのキャパシティ超過が頻発し、地域の公共サービスが圧迫される。

- 水道・電力などの生活インフラが観光需要に対応できず、住民の日常生活へ影響が及ぶ。

-

地域住民の生活環境悪化

- 観光客の増加に伴い家賃や物価が上昇し、地元住民が住みにくくなる(住み続けられなくなる)ケースがある。

- 観光客による騒音やゴミの散乱など、マナーの問題が顕在化し、住民のストレスや不満が高まる。

-

環境・自然資源への影響

- 自然公園や海岸などの景勝地では、観光客の大量訪問により土壌の侵食、野生動物への影響、ゴミの増加などが深刻化する。

- 過剰利用により、持続可能なエコシステムや景観が損なわれるリスクが高まる。

-

地域文化・コミュニティの変容・喪失

- 観光客向けの施設やサービスばかりが増え、伝統的な商店や地域コミュニティが衰退することがある。

- 地域の行事や祭りなどが観光客向けのショー化・商業化し、元々の文化や習慣が形骸化してしまう懸念がある。

-

観光客自身の体験の質の低下

- 行列や混雑によるストレス、施設の予約困難などで「せっかく行ったのに楽しめない」という状況が生まれやすい。

- 観光地固有の魅力が損なわれることで、満足度が下がりリピーターが減る可能性もある。

-

地元経済への悪影響(長期的視点)

- 観光客の大量流入により短期的な経済効果は大きいものの、地域社会や環境が疲弊すると観光地の魅力が損なわれ、長期的には旅行者離れに繋がるリスクがある。

- 住民や地元企業が疲弊し、人材流出や投資減少により、地域経済がむしろ衰退してしまう可能性も否めない。

一方地方では

一方で、人口減少により地域を活性化させたい地方都市や自治体も多く、そこでは定住者や旅行者のような交流人口だけでなく関係人口など含めて増やしていきたいと考えいる。

地方創生として、人口減少や高齢化、産業衰退などの課題に直面している地域を活性化し、持続的な発展を目指す取り組を行なっている。特に日本においては、多くの地方が若年層の流出や産業空洞化に悩まされており、それらを解決するために政府や自治体、民間企業などが連携して進められている。

オーバーツーリズムを解消することは、長期的にはこのようなアンバランスも同時に解消できるのではないかと考えている。

可視化による仮説

まず、なぜ特定の都市にオーバーツーリズムが起こるの原因を考えてみる。

1. 知名度・ブランド力の偏在

- 世界的に知られた“定番”観光地の存在

旅行先の候補を考えるとき、まずガイドブックやSNSで頻繁に取り上げられている都市・観光地が想起されます。例えば東京・京都・大阪のように世界的に知名度の高い都市にはどうしても人気が集中しやすいです。 - 文化的・歴史的資産の密集

有名な神社仏閣や歴史的建造物、世界遺産などが集中的に存在する地域は、外国人旅行者の“日本”のイメージを象徴する場所として好まれます。

2. アクセス・インフラの充実

- 直行便や交通網の整備

インバウンドが増える都市には国際空港や主要駅があり、直行便や高速鉄道などによって他国・他都市からの移動が容易です。特にLCC(格安航空会社)の就航が広がったことで、首都圏や関西圏などの大都市へアクセスしやすくなりました。 - 宿泊施設や旅行サービスの集中

大都市圏や有名観光地にはホテルや旅館、Airbnbなどの宿泊施設が集まっており、外国人旅行者が安心して滞在できる環境があります。また、多言語対応の案内所や旅行者向けのサービス(ツアー、Wi-Fiレンタル、両替所など)も充実しているため、他地域に比べて選ばれやすい傾向があります。

3. 政府・自治体のPR戦略

- 訪日プロモーションの代表的イメージ

国や自治体が国際的な観光博や海外メディアを通じて行うプロモーションでは、代表的な都市や観光地が取り上げられることが多いです。これにより外国人の間で「日本といえばここ」という固定的イメージが強まります。 - 誘致施策の集中投下

特定エリア(東京・京都・大阪など)が重点的に取り上げられ、訪日客の増加を目指す施策・キャンペーンの対象となってきた経緯があり、その結果として主要観光地にインバウンドが集中しやすくなりました。

4. 旅行者の心理・行動パターン

- 限られた旅行日程

海外旅行は日数が限られていることが多いため、初めて訪れる場合は“外さない”定番スポットを優先して回る傾向があります。実際の滞在が1週間以下となるケースも多いため、どうしても有名地に集中しがちです。 - 情報不足・言語の壁

大都市やメジャーな観光地はガイドブックや英語情報が豊富ですが、地方やマイナー観光地の情報は十分に外国語化されていない場合が多いです。そのため安心して旅程を組める都市への集中度が高まります。

5. SNS・口コミサイトの拡散力

- SNSにおける“映え”スポットの集中

インスタグラムやTikTokなどで人気の写真映え、動画映えスポットがピンポイントで拡散されるため、急激に観光客が押し寄せるケースがあります。日本では京都の神社仏閣や渋谷のスクランブル交差点のように、象徴的な景色が世界中に広がりやすい。 - 旅行口コミサイトや動画プラットフォームの影響

TripAdvisorやYouTube、旅行ブログなどで上位に紹介されると世界中の人が一気に注目するため、結果的にアクセスが容易な都市や観光地に集中しやすくなります。

おそらく、オーバーツーリズムが発生する東京や京都・大阪は上記が全て当てはまっているのだろう。

逆に、流入が少ない地域に関しては4.旅行者の心理・行動パターンに注目したい。

限られた日程だと、定番スポットに行くことになるのである程度仕方のないことではある。

観光庁の「訪日外国人の消費動向 訪日外国人消費動向調査結果及び分析2023」によると、平均10.1泊で、他の国への旅行者よりは少ないようだが日本人の感覚からするとそこそこ長い日数滞在している。

そして、複数回の訪日客は地方へのリピータが多いというデータもあることから、地方にも観光客を呼び込むことは可能である。

また、情報不足・言語の壁の問題は大きく関連していると考える。

仮に、日本にどういった観光地があり、どのくらい混雑しているかなどの可視化がされればあえて混雑しているところに行く訪問客も減り、穴場スポットを探すのではないだろうか。

そもそも、見えていないものを認識するのは難しい。

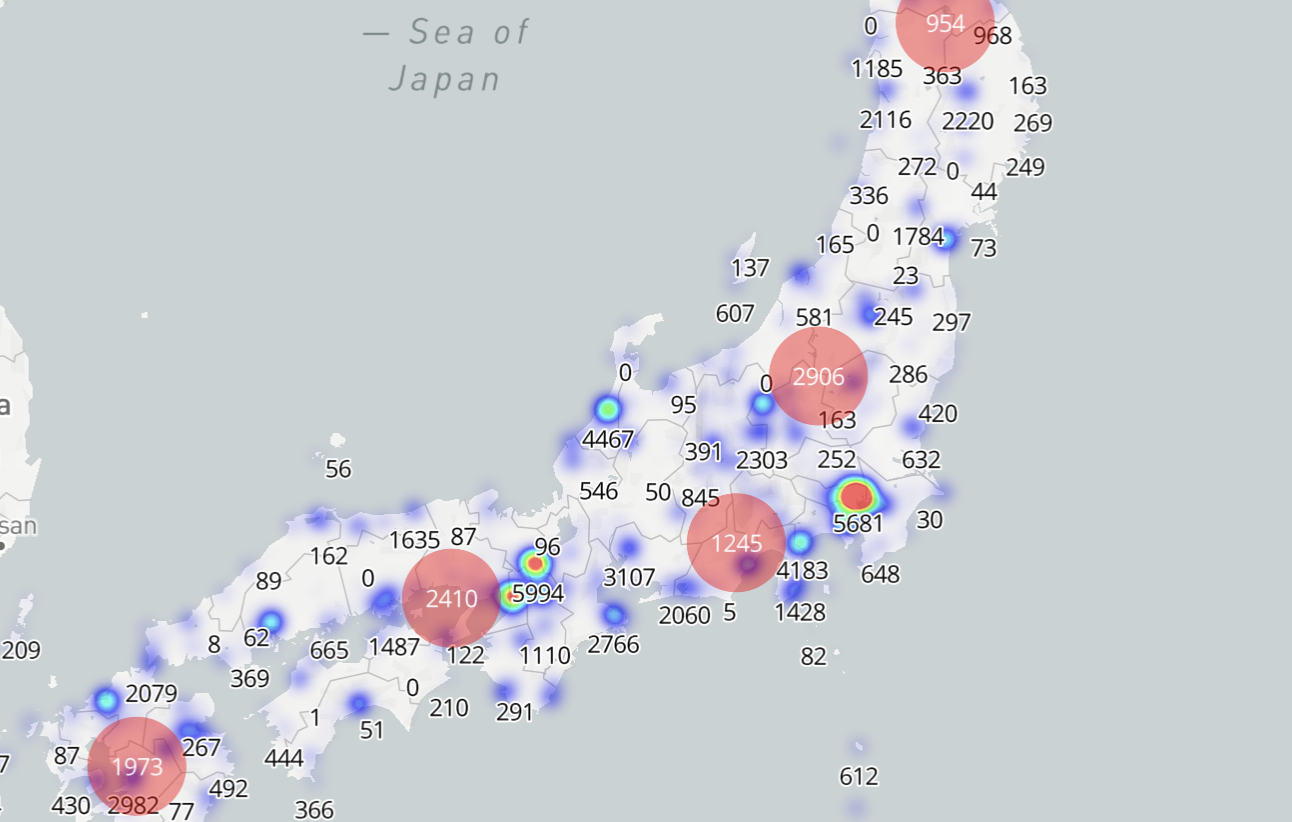

そこで、以下のように日本の観光地の混雑状況を可視化してみた。

https://tourism-8026d344fcb7.herokuapp.com/

ズームすると温泉や美術館、寺社仏閣など主要観光スポットも表示される

ヒートマップや観光地を非表示にもでき、検索機能も実装

まだプロトタイプであるので、どの情報が混雑に関係しているかや係数などこれから改良する必要があり、とりあえず日本語で作成し、英語にはまだ対応していない。

これは、日本人が観光するケースや移住する際にも活用できるのではないかと考えている。